|

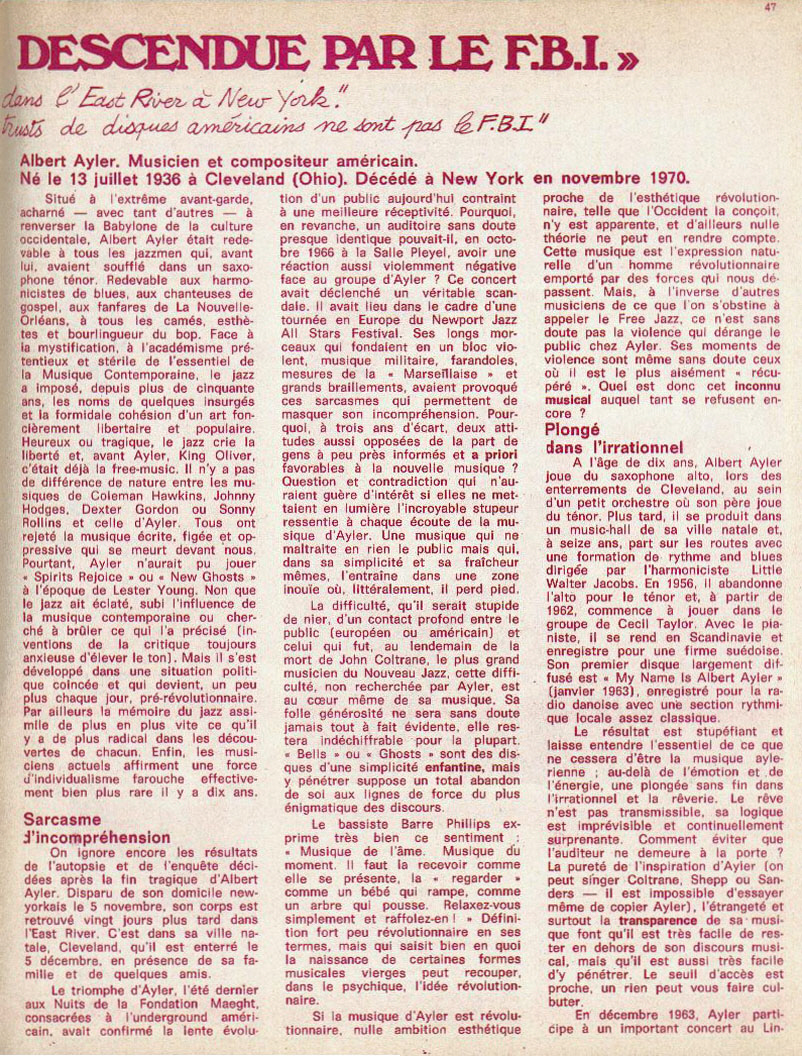

“Vite familier”, oui... dans les bars et les coffee-houses de Greenwich Village, dans les clubs de Stockholm et Copenhague. En France, amateurs et “spécialistes” répondent (pour une fois) en choeur: “Ayler, connais pas.” En juin 1965, à l’occasion d’un concert à Town Hall, nous découvrons le visage d’Ayler, celui de ses complices (“Jazzmag” No. 119). “Bells”. Un disque Esp (1010). Réalisé dans une matière transparente (gag? présage?) mais dont la matière musicale, pour beaucoup, apparaîtra singulièrement et obstinément opaque.

(A la même époque furent publiés aux Etats-Unis “Fire Music” d’Archie Shepp et “Seven By Seven”, le premier disque de Pharoah Sanders. — cf. “Jazzmag” No. 122, p. 9.) De Tous les freejazzmen présentés/enregistrés par Bernard Stollman, Ayler — déjà — était le plus choquant, le plus radical. Il fut le plus sévèrement critiqué, et à ce niveau au moins son oeuvre témoignait d’une assez remarquable continuité, mettant en évidence l’idéologie dominante/occidentale qui, dès les premières manifestations du “jazz”, a déterminé l’attitude des critiques blancs. A la façon d’un révélateur photographique, la musique d’Ayler l’obligeait — brutalement — à se montrer à visage découvert. Cette musique noire qu’ils croyaient avoir définie une fois pour toutes leur explosait aux oreilles, s’attaquant à la fois aux notions occidentales/blanches de “beau”, d’ “harmonie”, de “pureté”, d’ “Art” et à toute l’histoire musicale des Noirs d’Amérique telle qu’ils l’avaient jusqu’alors (r)écrite, lue — en ne lui appliquant qu’une grille de lecture, la leur, — étudiée — seulement en fonction de leur propre système de préférence: la culture occidentale blanche qui leur avait déjà permis de récupérer/coloniser toutes les manifestations de la conscience noire, voire de les refouler, de les occulter systématiquement lorsqu’ils les avaient jugées (de façon plus ou moins consciente) gênantes, absurdes, incompréhensibles, inférieures. Autres.

Ayler pourtant utilisait dans sa musique toute une partie de cette culture blanche que les Noirs, depuis presque quatre siècles, ont été constraints d’assimiler. Mais il la citait de manière telle qu’elle devenait quelque chose d’effrayant, de grotesque. Il la citait sans chercher à l’embellir comme ses ancêtres avaient appris à le faire; il n’essayait plus de l’intégrer en une “synthèse musicale négro-américaine”. Musique radicale parce qu’il en distinguait les racines, parce qu’il isolait le blanc du noir, un peu comme ces esclaves qui, dans leurs chants de travail, faisaient alterner des phrases en anglais au contenu anodin et des phrases africaines invitant à l’excès, à la violence. Parce qu’ils n’ont pas encore maîtrisé toutes les subtilités de la langue anglaise, disaient leurs maîtres; parce qu’ils ne savent pas parler... Parce qu’il lui faut masquer ses insuffisances techniques (“technique” étant synonyme de “technique occidentale”), parce qu’il ne sait pas jouer, dirent les premiers critiques qui entendirent Ayler.

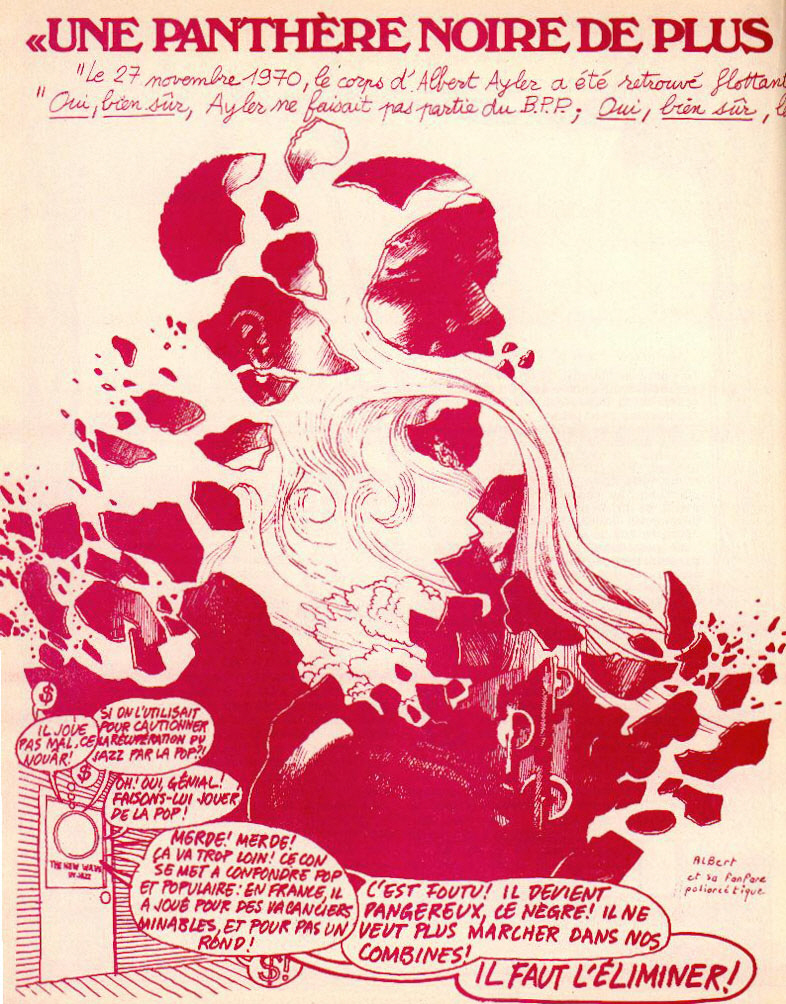

C’est qu’Albert Ayler, qui pourtant n’avait peut-être pas lu LeRoi Jones, jouait un rôle nouveau, rôle dont le metteur en scène n’était plus le critique blanc. “Le rôle de l’artiste noir en Amérique, c’est de participer à la destruction de l’Amérique telle qu’il la connaît. Son rôle c’est de signaler et refléter la nature de la société, et sa place dans cette société, avec une acuité telle que les autres seront ébranlés par l’exactitude de sa vision; s’ils sont noirs, cette émotion les rendra plus forts, car ils auront découvert leur puissance, et leur faiblesse; et s’ils sont blancs, ils seront pris de panique, de malédiction et de folie, parce qu’ils auront été purgés brutalement de l’ordure de leur méfait. L’artiste noir doit extraire de son âme une juste image du monde. Cette image, il doit l’utiliser pour réunir ses frères et ses soeurs dans une commune compréhension de la nature du monde (et de l’Amérique) et de la nature de l’âme humaine. L’artiste noir doit montrer combien la vie peut être douce et différente lorsqu’elle n’est plus sous l’emprise mortelle du regard blanc. L’artiste noir doit apprendre à l’homme noir comment accomplir cette mort.” (LeRoi Jones, Home, Morrow, New York, 1966, State/meant p. 251.) Ainsi la musique d’Ayler s’est-elle imposée d’emblée comme le reflet le plus (monstrueusement) fidèle, non seulement des traditions culturelles blanches et d’une certaine “sauvagerie”, d’un “délire” noir, mais surtout de l’altérité absolue de ceux-ci par rapport à celles-là. Il a dessoudé, déconstruit avec l’obstination enthousiaste et quasi religieuse (goût du “mystère”) des enfants qui veulent (sa)voir “comment-c’est-dedans” toute cette combinaison imaginée (rêvée) par les Blancs que l’on nous a longtemps présentée comme “l’histoire du vrai jazz” ou “la véritable histoire du jazz”. Zigzaguant sans cesse entre deux plans antagonistes du champ musical — l’un hyper- référentiel (rengaines, marches, ritournelles, scies “romantiques”, etc.) et l’autre presque a-référentiel (explosion, tourbillons, trépignements, bouillonnements suraigus) —, il a vécu/créé dans cette sorte de vide culturel où se trouvaient les premières générations d’esclaves africains — entre un système culturel qu’ils avaient perdu et un nouveau type de civilisation auquel ils leurs étaient impossible de s’intégrer.

Musique délibérément et parfaitement désharmonisante/désharmonisée, naturellement et violemment instable du fait de son déséquilibre originel, moins classifiable et définissable que toutes autres parce que, précisément, elle projette au visage des recenseurs de systèmes toutes les grilles, contraintes et références qui lui ont été imposées avant naissance, elle était déjà, pour certains, prise à son propre piège, condamnée à toujours errer, à ne jamais pouvoir se développer ou se renouveler dans la mesure où elles dénonait elle-même son absurdité et sa monstruosité natives: l’inconciliabilité des mondes qui, par leur collision, avaient provoqué son apparition.

Avec l’album “In Greenwich Village” (Impulse 9155) — For John Coltrane, Change Has Come, Truth Is Marching, Our Prayer —, Ayler ajoute aux deux termes de sa musique (dialectiquement opposés et qu’il force à se contredire l’un l’autre en les faisant alterner — en toute naïveté? — dans chacune de ses oeuvres). un nouvel élément, intermédiaire, qui a valeur moins de solution synthétique que de libération succédant à l’inventaire des chaînes, à l’exorcisation des fantômes référentiels. Désormais, il ne craint plus les influences européennes et les utilise, comme Duke Ellington, comme Cecil Taylor, en tant que “parties intégrantes de son existence de Noir américain” (cf. Cecil Taylor, cité par A. B. Spellman, Four Lives In The Bebop Business, Pantheon Books, New York, 1966, p. 27). Cordes (violon du Blanc Michael Sampson, violoncelle de Joel Friedman, basses d’Alan Silva, Henry Grimes et Bill Folwell) traitées à la manière des compositeurs européens modernes et autres références occidentales font la preuve qu’après avoir refusé/caricaturé, crié, déliré il a choisi la voie d’une musique libre et qui peut être belle (nouvelles alliances des saxes et des cordes) — “D’une simple mélodie, disait-il (“Jazzmag”, No. 142, mai 1967, Les secrets d’Albert le Grand, p. 47), à des textures complexes, puis de nouveau à la simplicité et, de là, jusqu’aux sons les plus complexes, les plus denses. (...) Nous essayons de faire maintenant ce que faisaient au début des musiciens comme Armstrong: leur musique était réjouissance. Et c’était la beauté qui apparaissait. C’était ainsi au début, ce sera ainsi à la fin. Un jour tout sera comme il doit être.”

Plus complexe, plus riche d’emprunts, de citations et références multiples (venues d’horizons proches — chants indiens de “Love Cry”, en hommage peut-être à ces premiers colonisés/dépossédés par l’Europe — ou lointains — le clavecin de Call Cobbs), plus belle, violent, la musique d’Ayler, à partir de 1967, ne se refuse rien, s’appropriant et se réappropriant instruments, chants, rythmes et même musiciens dont elle s’était privée jusqu’alors. Septembre 68: “New Grass” (Impulse A-9175). Rythmes de rock, choristes, deux batteurs, orgue et basse électriques, cuivres additionnels, chants aux allures de prêches inspirés par le rhythm and blues moderne (James Brown, Otis Redding, Tamla Motown, etc.): Ayler peu à peu rassemble en sa musique (à la fois refuge, point de ralliement, temple — à l’image des premières églises noires où se réunissaient les esclaves) toutes les formes, profanes et sacrées (mais on sait qu’en Afrique le plus profane en apparence est encore imprégné/interprété par le religieux), de la culture afro- ou négro-américaine. Déjà les marches et fanfares étaient d’inspiration religieuse: les balancements récupérés par le pop font partie eux aussi du monde “négro-chrétien” (LeRoi Jones), du Noir christianisé.

1969: “Music Is The Healing Force Of The Universe” (Impulse AS-9191). Même souhait (succédant à celui d’harmonie universelle) de soumettre le monde à la force conciliante que représente la musique. Toutes les musiques. Et Ayler chante, Ayler joue de la cornemuse, il se répond, se double, s’accompagne grâce au re-recording. Il se moque des “notes” bonnes ou mauvaises que reçoit sa musique. Il fait appel à tout et à tous (ici: Henry Vestine, un guitariste pop). Comme lorsqu’il jouait Bells, comme aussi la fois où il enregistra I’ll Remember April (à Stockholm en 1962 — “The First Recordings”, EMI 062-90012), “chaque fois qu’Ayler intègre à son discours quelque chose d’exogène, c’est de manière brutale, sans qu’il y ait de lien sensible entre le contexte et la pièce rapportée, ni, semble-t-il, mélodique ou rythmique” (“Jazzmag” No. 142, Les secrets d’Albert le Grand). Et toujours tout se passe comme si deux musiciens se répondaient en lui. Outre la magie du re-recording, c’est encore lui qui joue et chante (se répond) à travers la saxophoniste-chanteuse Mary Maria (à Saint-Paul-de-Vence, en juillet). Blanc-Noir, rires et lamento, boum-chakka- boum et hurlements presque arythmiques, rengaine-rage (mais parfois aussi rengaine (ré)citée avec une rageuse conviction): à chaque étape de son oeuvre, Albert Ayler semble avoir vécu et joué (de) cette dualité dont parle W. E. B. DuBois dans The Souls Of Black Folk (New York, The Blue Heron Press, 1953): “C’est un sentiment bien particulier que cette double conscience, cette impression de toujours se regarder avec les yeux des autres, de mesurer son âme à l’aune d’un monde qui vous regarde avec un mépris amusé et de la pitié. Et l’on ressent toujours cette dualité — un Américain, un Noir; deux âmes, deux pensées, deux tendances non réconciliées; deux idéaux se livrant bataille en un même corps noir que seule une force obstinée empêche de se déchirer.”

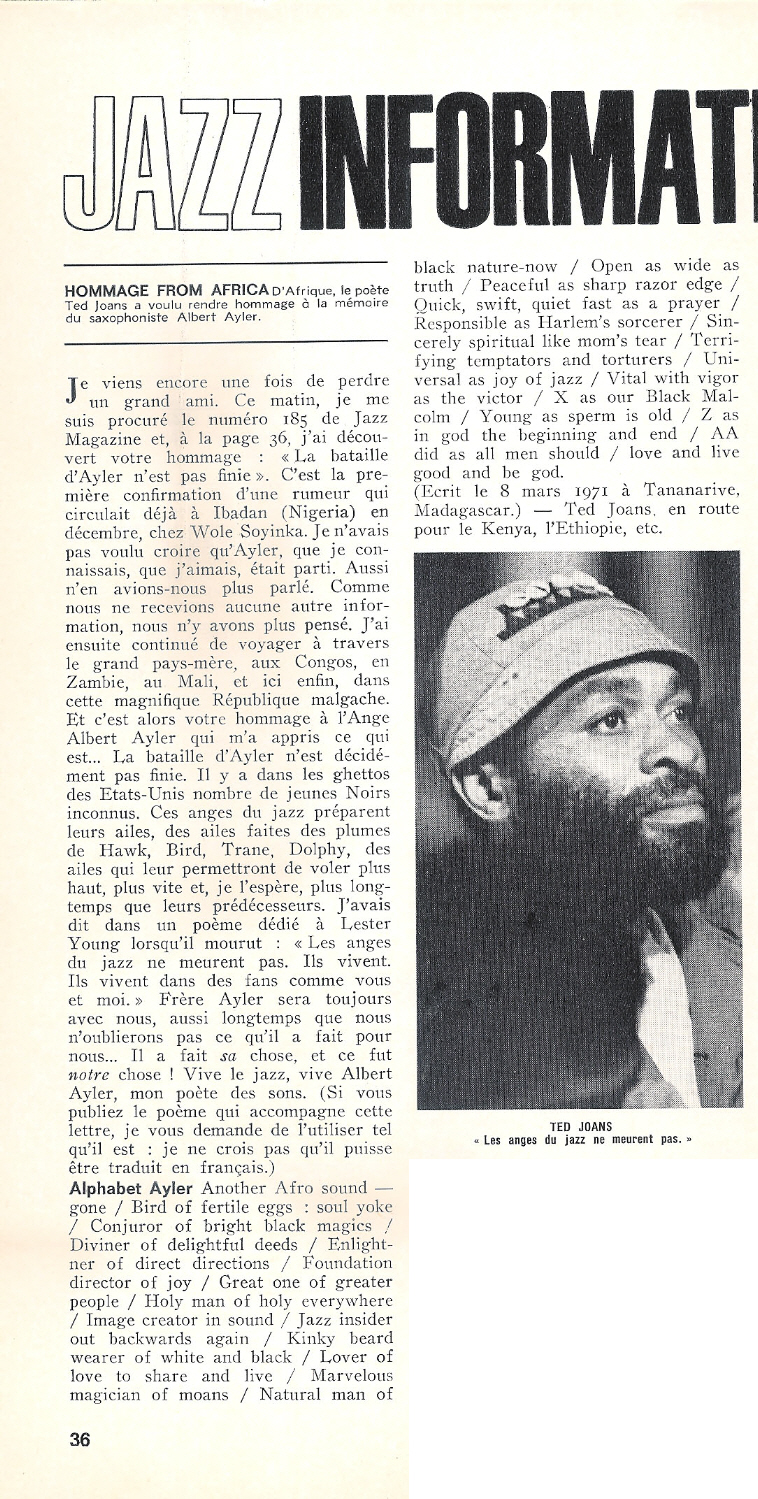

Pour Ayler, cette bataille aura duré trente-quatre ans. De l’orchestre de blues de Little Walter au public de la Fondation Maeght, il l’a livrée sur tous les fronts, lançant des défis (ou s’alliant) à toutes les musiques du monde, au monde entier. Surtout, il a été le premier à placer le combat sur un terrain dont la neutralité n’était qu’apparente: celui de nos habitudes et critères culturels, celui des normes de la civilisation occidentale. Outre les formes musicales, les instruments “exotiques” auxquels il a fait appel, et qu’il a du même coup remis en question, il a entrepris d’élargir le champ musical, de repousser les limites de l’objet musical en montrant que la musique ne peut plus être seulement résolution harmonique, mélodique ou rythmique des contradictions originelles; que sa démarche ne peut plus être simplement linéaire, que les musiciens doivent assumer ce conflit permanent (autre que l’opposition des formes) et bouleveser ainsi l’univers conceptuel classique de la civilisation européenne... S’il a rompu avec tout cela, s’il a entamé cette opération de déplacement de la bataille/nature musicale, la bataille pour autant ne finit pas avec sa mort. D’autres musiciens plus jeunes l’ont compris (ceux, par exemple, de l’A.a.c.m.) qui prouvent à leur tour que le temps est passé de la musique-harmonie, de la musique-apaisement, que la free music des Noirs d’Amérique ne peut/pourra être que difficile. Ils créent la musique là où on ne l’attendait pas. A côté, au-dessous, là-bas. Ailleurs. Là où on ne la (re)connaît pas.

PHILIPPE CARLES

|

|